国内现有高尔夫赛事有哪些

中国高尔夫赛事体系历经数十年发展,已形成职业青少年大众多元协同的生态格局。在政策引导与市场需求的双重驱动下,从顶级职业巡回赛到草根业余赛事,层层递进的竞赛网络不仅为运动员搭建了成长阶梯,更成为推动运动普及和产业升级的核心引擎。当前,这一体系正经历从规模扩张到质量提升的关键转型,展现出旺盛的生命力和创新活力。

职业赛事体系

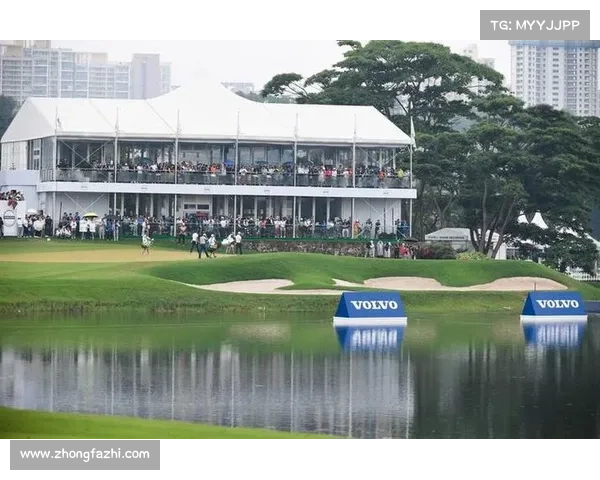

中国职业高尔夫赛事以中国巡回赛(China Tour)为骨干,2025年已规划25站赛事,覆盖全年超10个月赛程。重庆公开赛横店国际精英赛东盟国际赛等分站贯穿5月至11月,赛事地点横跨上海郑州香港等20余个城市,单站奖金均超百万级别。其中,沃尔沃中国公开赛作为历史最悠久的国际级赛事,2025年落地上海颖奕安亭俱乐部,其55个参赛名额通过资格赛青少年冠军赛业余公开赛等多元渠道分配,凸显职业与业余体系的衔接。

国际融合成为职业赛事的突出特征。香港粉岭高尔夫俱乐部承办的“国际都会锦标赛”(7月)新加坡精英赛(7月)等跨境赛事,为中国球员提供国际竞技平台。中巡赛与欧巡挑战赛合作的“The Al Mouj Challenge”等赛事,通过积分互认提升中国巡回赛的国际影响力。此类赛事不仅吸引海外选手参赛,更推动中国球员技术标准与国际接轨。

青少年培养赛事

青少年赛事呈现爆发式增长与规范化并行的趋势。2025年中高协认证的全国性青少年赛事达575场,较疫情前增长超40%。赛事划分为二级(含三档)至四级体系,其中二级一档赛事80场聚焦高水平竞技,如FILA中国青少年精英赛等;四级赛事则侧重普及,78场基层赛事覆盖入门级球员。分级机制有效匹配球员成长阶段,形成“塔基-塔尖”的人才漏斗。

国家队梯队建设依托赛事深度联动。中国高尔夫球协会通过国家青少年集训队选拔机制,将亚太高联青少年锦标赛马来西亚女子业余公开赛等国际赛事纳入培养体系。2025年发布的《青少年高尔夫球发展报告》强调以赛事科技化(如电子计分系统)和训练基地标准化(全国68家认证基地)支撑人才储备,青少年球员在皇后杯郑州公开赛等职业赛中的亮相频次显著增加。

55世纪大厅大众参与赛事

业余赛事通过“商业+体育”模式突破运营瓶颈。以君品习酒中国精英公开赛为例,2025年扩容至65场区预赛,覆盖长沙杭州等核心城市,设置50人/100人双规模赛制,并创新性引入“规则问诊”小程序解决业余球员判例困惑。赛事奖杯由非遗品牌“朱炳仁铜”定制,深度融合传统文化与体育精神,单站吸引超百名企业精英参与。

教练员与场馆赛事推动行业基础能力提升。中高协联合如歌科技设立全国教练员“培训实践考核”认证赛,2025年每月开放初级至国家级考核通道。参赛教练可获得基于Strokes Gained(每杆得分)技术的个性化能力报告,4月站试点即覆盖超300名职业教练。此类赛事直接关联教练员资格注册,成为行业规范化的重要抓手。

产业生态建设

政策转向为赛事注入持续动能。2016年国务院将高尔夫纳入健身休闲产业体系,中高协随后发布《高尔夫球运动“十三五”规划》,明确“去贵族化”的大众发展路径。地方配套政策同步跟进,如浙江强化青少年赛事品牌湖南推动高球与健康生活方式结合等。政策红利下,室内高尔夫模拟器赛事兴起,突破时空限制降低参与门槛,推动市场规模从2019年的113亿元向2023年150亿元跃升。

赛事运营仍面临成本与可持续性挑战。职业赛事依赖赞助商,而业余赛事则需平衡“豪华包装”与盈利需求。例如希望赛曾因球场租赁成本(单日人均900元)和封场损失(周均百万)连续亏损三年,部分赛事通过精简物料政企合作(如中高协协调球场资源)逐步改善。未来需探索“场馆联营”(如非赛时公众开放)和“数据变现”(如球员流量转化培训客群)等新模式。

中国高尔夫赛事体系通过职业国际化青少规范化大众商业化三维联动,构建起多层次竞技生态。当前发展需破解三组矛盾:职业赛事国际影响力与本土基础薄弱的矛盾需通过强化青少年输送缓解;业余赛事高成本与低收益的矛盾需依赖科技降本和政策精准扶持;精英化历史标签与大众化目标的矛盾则需持续普及教育。未来方向包括深化“体教融合”赛事(如校际联赛)、拓展模拟器数字赛事(如VR巡回赛),以及建立赛事IP评估体系提升商业价值。唯有如此,方能使高尔夫真正从“绿地精英”走向“全民健康”,成为中国体育产业的新增长极。